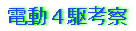

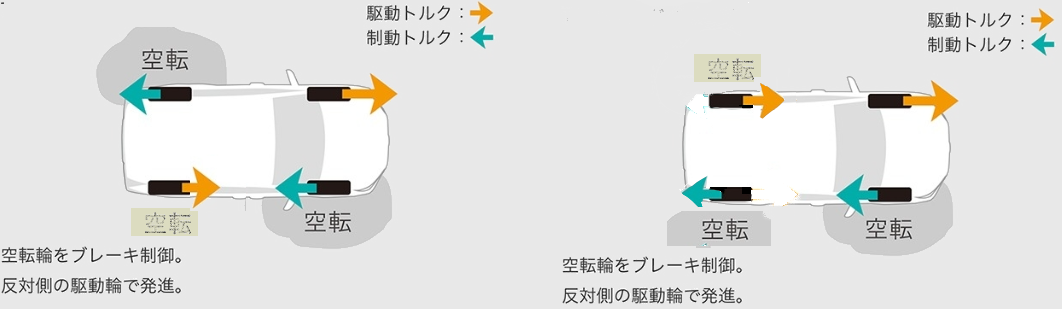

前輪と後輪を結ぶプロペラシャフトを持たず前輪と後輪にモーターを付けて4駆とする 電動4駆について考えてみます。 4駆については最近は左右のデフによる空転を空転したタイヤに個別にブレーキをかけて デフによる駆動力が逃げてしまうことを防いでいる電子制御が通常おこなわれています。 この制御により電動4駆でもかなりの走破性能が可能になってきました。 しかし、プロペラシャフトが無いということでどんな違いがでてくるのでしょうか。 前後に独立したモーター駆動源があることで前後のトルクを伝えるプロペラシャフトを 無くしたため、駆動トルク・タイヤ回転数も前後で連携しなくなりました。 プロペラシャフトのある4駆でセンターデフをロックモードで走行すると 左右のデフは生きているのでゆったりとした旋回は可能だが、前後の回転差が取れないため 小さい半径の旋回では車はタイトロックとなり旋回しにくくなります。 (これを避けるため常時4駆の車は前後間にセンターデフを付け、さらにこのセンターデフつけても トルクを伝える時前後がフリーにならないようにLSD機能を付けています。) しかしいいかえれば、この前後ロックによる車の他では得られない直進安定性は プロペラシャフトを省いた電動4駆では生まれないことになります。 トヨタのガソリン4駆で実装しているトルクベクタリングなども 前後プロペラシャフトがあってはじめて実現できています。 もしこれをプロペラシャフトなしで実現すると、 前輪左右はデフにより前輪モーター出力を均等にトルク配分、 後輪は後輪モーター出力を内側タイヤにブレーキをかけて抑えその分を外側タイヤに配分するのですが、 前後独立モーター駆動のため、前輪左右の合計50%のトルクと 後輪左or右の50%のトルクのバランスは無くなり、 前輪とは関係なく後輪片側にブレーキをかけて後輪モーターで駆動する後輪片側のトルクが前輪より大きくなる場合が生じ、 旋回中後輪が大きく外側にはみ出す挙動になってしまうことにもなります。 モーグル走行で対角のタイヤしか接地しないときはそのタイヤにブレーキをかけデフの空転を抑えます。 また対角では無く左右の片側しか接地しないときも同様に片側にブレーキをかけて接地しているタイヤにトルクを伝えます。 ここでやっかいなのは接地したタイヤにかかる重量バランスが異なるなどグリップ力に違いがあるときです。 接地しているタイヤのトルクは前後50%の配分という連携がないため、前後のグリップ力がある方のタイヤに トルクを多く伝えるにはそのタイヤのモーターだけトルクを大きくあげる必要があります。 しかしアクセルは個別に制御できず、グリップ力の無いタイヤが空転してしまうことになります。

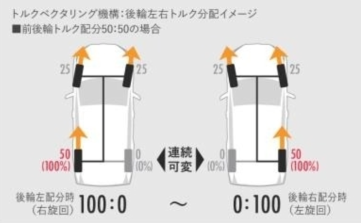

ブレーキ制御によるデフロックについて

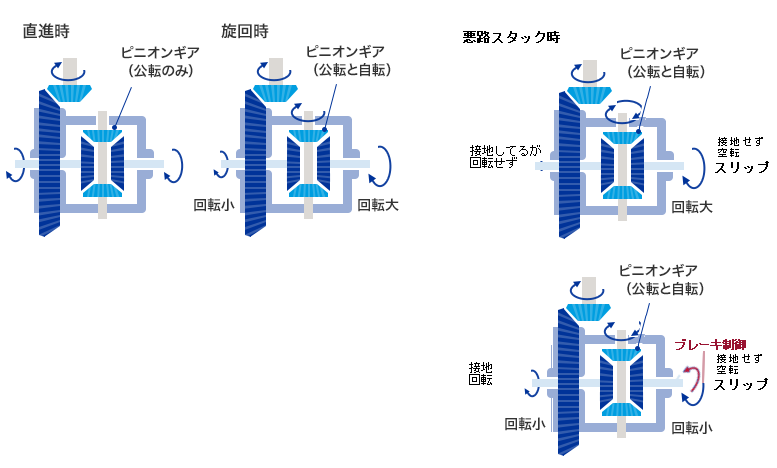

デフはしくみ上、回転抵抗の少ない方に多くの回転を与えるので、ぬかるみにはまった方の車輪は空転してしまいます。

反対側の車輪には動力が伝わらなくなり、車は前に進まなくなってしまいます。

悪路の走破力の高いプロペラシャフトのついた4WD車(4輪駆動)の場合でも、一輪が空転してしまうと

他の3輪の駆動力は全て空転している車輪にだけ与えられ、3輪は回転せず車は進まなくなります。 ですからその空転しているタイヤにブレーキをかけて空転をとめることはかなり有効になってきます。 ここでもう一度最近多用されている左右のデフによる空転を空転したタイヤに個別にブレーキをかけて デフによる駆動力が逃げてしまうことを防いでいる電子制御による限定デフロックについて考えてみます。 ブレーキをかけて空転を止めるということは、

ここは sky-home.on.coocan.jp

お詫び

niftyホームページサーバが coocan へ移動しましたが、

このホームページ内の Pajeroページ にはリンクが古いURLのままのところがあります。

リンクエラーの時はTOPページに戻り下の INDEX のリンクリストから移動してください

2014年 8月末 長いPajeroとの付き合いに終止符

SUBARU Forester Advantage Line に乗り換えました

![]()

![]()

2017.8月 3年経って・・・フロントの雰囲気を変えてみました 左⇒詳細

![]() 2018.3月 ホイールを鍛造のBBSにインチダウン 右⇒詳細

2018.3月 ホイールを鍛造のBBSにインチダウン 右⇒詳細

![]()

クルマが「ぬかるみ」や「深い雪」にスタックしてしまった状態から脱出する必要に迫られます。

こうした路面摩擦の低い、スタック状態の際に、空転したタイヤに個別にブレーキをかけて

デフによる駆動力が逃げてしまうことを防いでいる電子制御が作動してしまうと、

当然「回転を抑制する」機能が働き、駆動を止めてしまいます。

脱出の為には空転をさせていてでも車体を動かす力が必要なので、ブレーキ制御が脱出を妨げることになってしまいます。

これがブレーキ制御による見かけ上の簡易デフロックの限界といえます。

悪路でのスタックでは正統デフロックやLSDによる脱出性能にはかないません。

デフロック・LSDの例

まとめ - 勝手な結論 -

常時4駆での走破性を飛躍的に高めた空転タイヤへのブレーキ制御ではあるが、

古い4駆のパートタイム4駆の悪路走破性能にはいたっていない。

その後電動4駆が現れモーターを前後につけることで前後のプロペラシャフトをなくした。

プロペラシャフトをなくした結果、前後のタイヤの駆動力はバラバラになってしまった。

ある程度の悪路走破性能をもたせている空転タイヤへのブレーキ制御にしても空転タイヤへのブレーキで回復できたトルクは、

残りの3輪には伝わらず反対側のみとなり、4輪の合計駆動力は下がり、結果スタック脱出性能は低下してしまうことになる。

電動4駆での左右のデフのブレーキ制御だけでは限界がきています。

本来4駆は全ての4輪に同じトルクの回転を与えるものです。

プロペラシャフトが無くなった時点で前後はバラバラになり

ただ、2つの2駆が1つの車体に付いている状態になります。

前後に独立したモーター駆動源があり2つの2駆があるなら、それぞれの2駆がより完全な2駆にするしかありません。

前後の左右デフは両方とも正統デフロック機能を可能にするものにのすべきと考えます。

LSD等の正統デフロック機構を装備し、デフロックモードスイッチでこれを制御。

必要な時は、モードをオンにして前後の左右デフをロックし、前後のモーター直結走行できるようにして欲しい。オプションとして、走行スピードが高くなったときもしくはハンドルでの旋回角度が大きくなったときは

自動でデフロックモードを一時的にオフにすることで通常走行とすることも可能ではないだろうか。

とはいっても、前後のデフをLSDにするにはコストも相当かかり現実的では無い。

−現実的な改良-

空転タイヤへのブレーキ制御のかけ方をより早くかつ強力にするスイッチでオン/オフすることが可能なデフロックモードを設定。

デフの左右の回転数の差が設定された範囲以上になると、回転数の高い方にブレーキをかけ、

左右の回転数の差が一定の範囲内になるまでそのブレーキ制御を続けるモードを設定する。

実際の回転数の差の検出とブレーキの効きにはそれぞれに検出・動作時間の遅延があるため、

予め定めた範囲設定による作用ははかなり有効な解決策だと考える。

このモードがオンで作用しているなら、左右の回転数の差は基本的に設定値以下に保たれる。

両輪の回転数が同じに保たれていれば事実上実質的なデフロックとなる。

パジェロショート TA - V65W

色はウォームホワイトパール

センターにスポットフォグ、横にワイドフォグの4灯フォグランプを装着

純正フォグと含めて6灯ですが、同時にはペアの2灯のみ点灯制御で車検適応!

2011年 8月 グリル開口デザイン変更(黒色で下部拡張)